Les arbres nous parlent

Ce projet de recherche-création a été subventionné par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). Les arbres nous parlent explore la relation intime et silencieuse entre les arbres et les communautés du Bas-Saint-Laurent. Le point de départ est une série d’ateliers de médiation menés dans quatre municipalités — Matane, Causapscal, Témiscouata-sur-le-Lac et Saint-Fabien — auprès de trois groupes d’âge : les enfants, les familles et les aînés.

À travers discussions, récits, dessins, collages et expérimentations vidéo, les participants ont été invités à réfléchir à ce que les arbres auraient pu voir ou vivre — et à ce qu’ils diraient, s’ils pouvaient parler. Les histoires récoltées étaient variées : arbres fruitiers, érablières, chevaux tirant des billots, arbres abattus à la hache, drave, forêt d’enfance, arbres-refuges, arbres-mémoire. Pour plusieurs aînés, ces ateliers ont été un moment précieux d’échange et de partage. On m’a souvent dit que ça faisait du bien de se souvenir à plusieurs.

![]()

Avec tout ce matériau, je ne savais pas encore quelle forme l’œuvre allait prendre. Représentation directe des récits entendus ? Réinterprétation ? J’ai commencé par composer de la musique. Plus d’une vingtaine de pièces — principalement à la basse, quelques-unes à la guitare. J’en ai choisi une : une pièce de 18 minutes, à la fois rythmique et méditative, qui allait devenir la trame sonore de la projection.

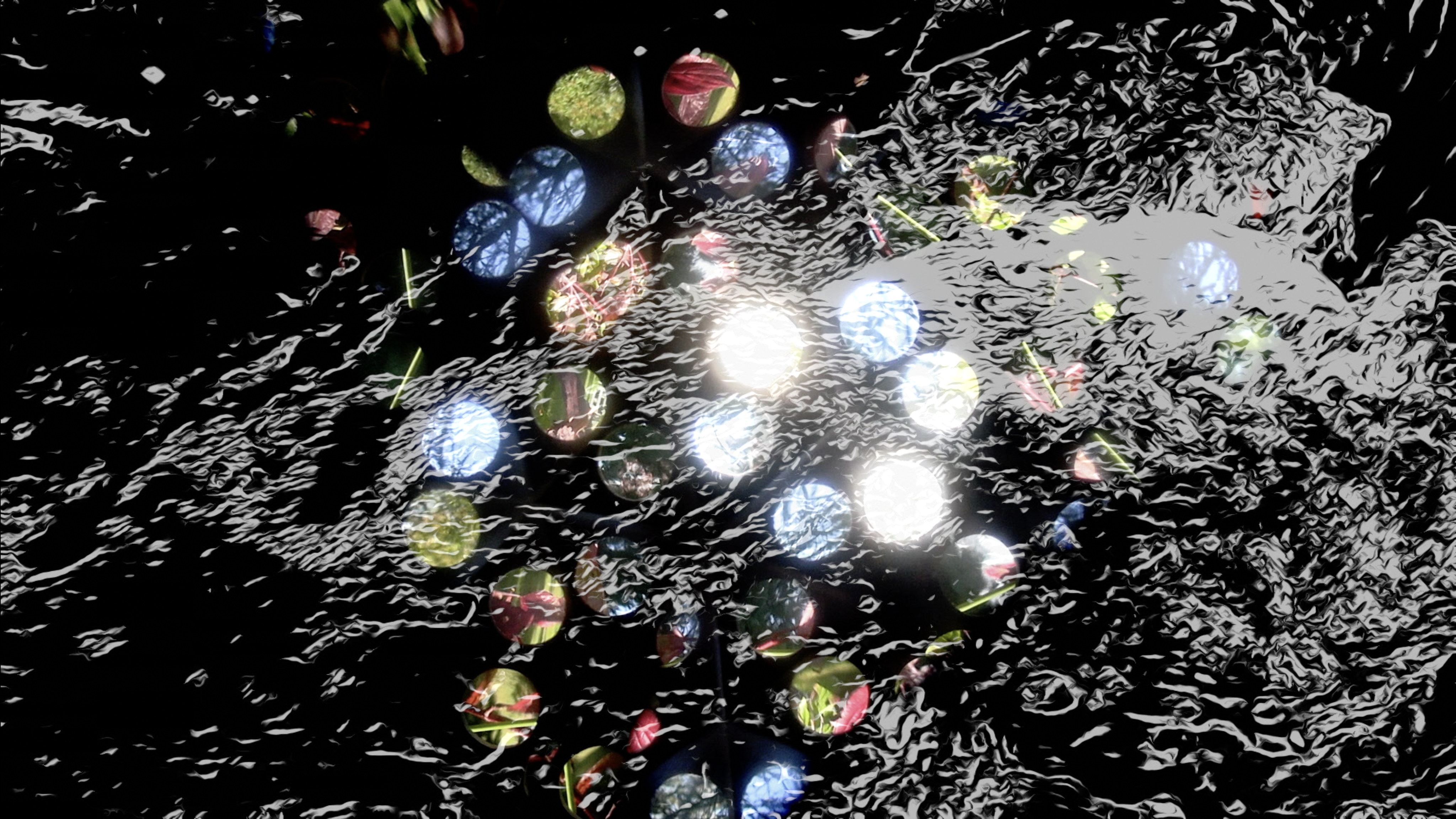

Puis, je suis allé filmer dans les arbres. J’ai testé des projections sur différentes essences, en observant comment les feuillages, les textures et les mouvements brouillaient ou révélaient l’image. L’arbre ne réfléchit pas la lumière comme un mur blanc. Il absorbe, filtre, transforme. Cela m’a mené à une décision importante : je n’allais pas illustrer les histoires, mais transmettre l’expérience du récit. Plutôt que de traduire en mots ou en images ce que les arbres diraient, j’allais traduire leur présence, leur temporalité, leur respiration.

![]()

Car si les arbres pouvaient parler, est-ce qu’ils utiliseraient le même langage que nous ? Probablement pas. C’était donc non seulement acceptable, mais nécessaire d’adopter un langage métaphorique.

Plutôt qu’une installation en boucle comme dans Ça va être beau, j’ai choisi cette fois de traiter l’œuvre comme une projection unique, séquentielle, à écouter une fois, comme un film ou une performance. Le rythme de la musique et la lenteur des images invitaient à l’attention soutenue, à la contemplation. Les fragments vidéo mettaient en lumière les saisons, les mouvements de la nature, les passages d’animaux, la croissance, l’humidité, la lumière, le silence. C’était une tentative de connecter visuellement et émotionnellement l’ensemble du vivant.

![]()

Les enfants ont grandement inspiré cette approche. Lors des ateliers dans les camps de jour, plusieurs d’entre eux ont créé des collages très ingénieux, dépassant la simple illustration pour proposer de véritables constructions métaphoriques. Cette liberté formelle s’est retrouvée dans mon œuvre finale. Quant aux familles, elles ont participé à des ateliers de création numérique où elles ont projeté leurs propres vidéos sur des maquettes d’arbres. Cela leur a permis de comprendre les effets de la projection sur des surfaces irrégulières, et d’expérimenter avec des outils technologiques simples — parfois même à l’aide de leur téléphone.

![]()

Les arbres nous parlent est donc un projet fait de sons, d’ombres, d’histoires partagées, d’émerveillement discret. Il a laissé des traces dans l’imaginaire des enfants et, je crois, dans celui des adultes aussi. Pour moi, il marque une avancée artistique : j’ai approfondi mes compétences en vidéo, perfectionné mon approche musicale, tissé de nouveaux réseaux pour de futurs projets — et redécouvert ma propre région à travers le regard des autres.

À travers discussions, récits, dessins, collages et expérimentations vidéo, les participants ont été invités à réfléchir à ce que les arbres auraient pu voir ou vivre — et à ce qu’ils diraient, s’ils pouvaient parler. Les histoires récoltées étaient variées : arbres fruitiers, érablières, chevaux tirant des billots, arbres abattus à la hache, drave, forêt d’enfance, arbres-refuges, arbres-mémoire. Pour plusieurs aînés, ces ateliers ont été un moment précieux d’échange et de partage. On m’a souvent dit que ça faisait du bien de se souvenir à plusieurs.

Avec tout ce matériau, je ne savais pas encore quelle forme l’œuvre allait prendre. Représentation directe des récits entendus ? Réinterprétation ? J’ai commencé par composer de la musique. Plus d’une vingtaine de pièces — principalement à la basse, quelques-unes à la guitare. J’en ai choisi une : une pièce de 18 minutes, à la fois rythmique et méditative, qui allait devenir la trame sonore de la projection.

Puis, je suis allé filmer dans les arbres. J’ai testé des projections sur différentes essences, en observant comment les feuillages, les textures et les mouvements brouillaient ou révélaient l’image. L’arbre ne réfléchit pas la lumière comme un mur blanc. Il absorbe, filtre, transforme. Cela m’a mené à une décision importante : je n’allais pas illustrer les histoires, mais transmettre l’expérience du récit. Plutôt que de traduire en mots ou en images ce que les arbres diraient, j’allais traduire leur présence, leur temporalité, leur respiration.

Car si les arbres pouvaient parler, est-ce qu’ils utiliseraient le même langage que nous ? Probablement pas. C’était donc non seulement acceptable, mais nécessaire d’adopter un langage métaphorique.

Plutôt qu’une installation en boucle comme dans Ça va être beau, j’ai choisi cette fois de traiter l’œuvre comme une projection unique, séquentielle, à écouter une fois, comme un film ou une performance. Le rythme de la musique et la lenteur des images invitaient à l’attention soutenue, à la contemplation. Les fragments vidéo mettaient en lumière les saisons, les mouvements de la nature, les passages d’animaux, la croissance, l’humidité, la lumière, le silence. C’était une tentative de connecter visuellement et émotionnellement l’ensemble du vivant.

Les enfants ont grandement inspiré cette approche. Lors des ateliers dans les camps de jour, plusieurs d’entre eux ont créé des collages très ingénieux, dépassant la simple illustration pour proposer de véritables constructions métaphoriques. Cette liberté formelle s’est retrouvée dans mon œuvre finale. Quant aux familles, elles ont participé à des ateliers de création numérique où elles ont projeté leurs propres vidéos sur des maquettes d’arbres. Cela leur a permis de comprendre les effets de la projection sur des surfaces irrégulières, et d’expérimenter avec des outils technologiques simples — parfois même à l’aide de leur téléphone.

Les arbres nous parlent est donc un projet fait de sons, d’ombres, d’histoires partagées, d’émerveillement discret. Il a laissé des traces dans l’imaginaire des enfants et, je crois, dans celui des adultes aussi. Pour moi, il marque une avancée artistique : j’ai approfondi mes compétences en vidéo, perfectionné mon approche musicale, tissé de nouveaux réseaux pour de futurs projets — et redécouvert ma propre région à travers le regard des autres.

Remerciements:

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à ce projet, d’une manière ou d’une autre. Aux aînés et aînées qui m’ont ouvert leur mémoire, partagé leurs histoires, leur sagesse et leur tendresse pour les arbres. Merci pour votre confiance, vos silences éloquents et vos souvenirs puissants.

Aux enfants des camps de jour, qui m’ont surpris par leur imagination vive, leur intelligence du symbolique, leur humour, leur sens du collage et leur grande capacité à faire parler les choses. Merci d’avoir vu dans les arbres bien plus que ce que j’aurais su y voir seul.

Merci aux familles qui ont participé avec générosité aux ateliers de création numérique. Merci d’avoir accepté de manipuler l’image, de tester des trucs, de projeter sur des maquettes étranges, d’apprendre, de rater parfois, mais surtout d’essayer ensemble.

Merci aux quatre communautés qui m’ont accueilli : Matane, Causapscal, Saint-Fabien et Témiscouata-sur-le-Lac. Merci aux maisons de la culture, aux camps, aux jardins communautaires, aux salles municipales, aux bibliothèques, aux intervenant.e.s qui ont répondu à mes appels, et parfois, à mes relances.

Merci à la Ville de Matane et au Carrefour des Arts Numériques pour leur appui technique et logistique. Un merci tout particulier au nouveau chargé de projet pour sa souplesse, son écoute et sa capacité à simplifier les choses.

Merci au Conseil des arts et des lettres du Québec pour le soutien à la recherche-création.

Merci à Mélanie Gagné pour les photos 3-4-5-6!

Et merci à tous les arbres, évidemment. Ceux sur lesquels j’ai projeté, ceux que j’ai filmés, ceux que j’ai frôlés sans les voir, ceux qui ont veillé sur les ateliers sans dire un mot! Ceux qui, malgré tout, parlent.